団体交渉の進め方

ここでは、ユニオン(合同労組)と団体交渉を行うにあたって、実際の団体交渉の場での注意事項や、具体的な進め方、交渉術について解説します。

相手の発言にひるまない

あまりに酷い場合は席を立つ

相手は、普通に社会生活をしている人間であり、マイナーな法律である労働組合法を、あなたよりほんの少し知っているだけで、特別の権限を持っているわけでも何でもありません。

ですから、普通に話せばいいのです。

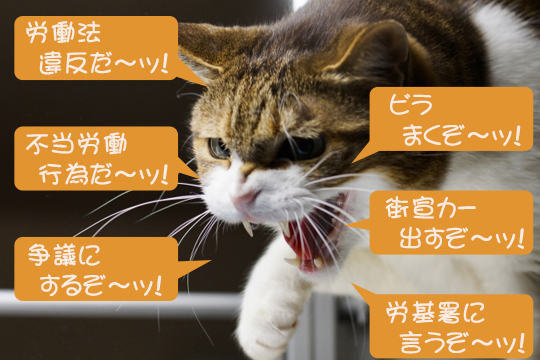

しかしながら、こちらの揚げ足を取るために「労働法に違反している」、「それは不当労働行為だ」、「労働委員会に申し立てをする」、「争議にするぞ」、「店の前でビラまくぞ」、「取引先に街宣カーをまわす」、「労働基準監督署へ申告する」などなど、いろいろなこといってくる場合があります。

でも、まったく気にする必要はありません。たちの悪い人の常套句ですからね。

これには、是々非々で対応します。

多くの中小企業は、団体交渉の要求を受けても、どう対応すればいいのかがまったく分かりません。

しかし、これは単に慣れていないからです。ただそれだけです。

先ほどのようなことをいわれると、何となく、自分が何かの法律に違反しているのではないかと勘違いしてしまうことがあります。

でも、目の前にいる労働組合の組合員は、裁判官でも、労働基準監督署の監督官でも何でもありません。

法的権限など何も持っていなのです。

くれぐれも、変な勘違いをして、合同労組のいう通りに「文書で合意書を交わさない」ことです。

どのような文書名目でも、「労働協約だ!」と主張されてしまいます。

団体交渉に向けて、時間を取って十分な準備をしておけば、万が一、このような発言があったとしても、ひるまずにきちんとした対応が取れると思います。

当然ですが、机を叩いて暴言を吐いたり、まったく話し合いにならない状況になれば、それ以上、交渉を続ける必要も義務もありません。

なぜなら、言葉の暴力も立派な暴力だからです。

民事や刑事で不介入とされているのは、正当な労働組合活動だけです。

不愉快なことがあれば、さっさと席を立つだけです。こちらは、一向に困りませんからね。

団体交渉での協議事項

団体交渉での協議事項については、すでに団体交渉の交渉事項 で説明した通り、労働組合の要求の全てが団体交渉事項に該当するわけではありません。

また、あらかじめ協議事項として取り上げた事柄以外については、協議する必要はありません。

団体交渉時に労働組合が、突然、新たな要求として事前の要求事項にないことを言いだしたような場合であれば、まず、事前に文書で要求事項として出すことを求め、団交の協議事項とするかどうかは、それを見て検討してから、文書で回答するとすべきでしょう。

なお、団交の場で回答できないことは、社内に持ち帰って検討するということなどは、まったく問題ありません。

交渉の場で安易な約束はしない

団体交渉では、会社は資料に基づき、できるだけ具体的な説明をすればよいのであって、結論について譲歩する必要はありません。

団体交渉に誠実に応じることと、そこでの「要求」に応じることは、全く意味が違います。これは、非常に重要なポイントです。

ただし、最初から交渉内容に対してまったく譲歩しないことは、いっさい交渉する気がない、不誠実団体交渉だと主張され、都道府県労働委員会へ不当労働行為の救済申し立てをされてしまう可能性がありますので注意してください。

交渉は粘り強く続けること

労働者が合同労組に駆け込むケースとしては、解雇や賃金の不利益変更、配転などによって不満を持ち、その問題を解決するために組合に加入するケースが多いようです。

したがって、最終的には金銭解決するケースが多いものです。

しかし、最初はその要求がかけ離れていたりもしますが、粘り強く交渉することで、妥協できる範囲に落ち着くこともありますし、解決のために合同労組からさまざまな提案が出てくることもあります。

金銭を支払うことを条件に、合意退職するケースも多々あります。

団体交渉での発言者は限定する

団体交渉での発言者は、1名に決めておきます。

各人が思い思いのことをいってしまうと、発言に食い違いが出てきたり、感情的になったり、不適切な発言をしてしまうこともありますからね。

基本的には、聞かれたことを回答すればそれで結構です。

できるだけ、相手に話してもらいましょう。

労働組合から、交渉の申し込みがあり、会社は、特に話し合いの必要性などないけれども、団交拒否をするための正当な理由がなくて応じたわけだから、相手に要求事項についての詳細な説明を求めることは、当然の権利です。

相手の説明が不十分であれば、どんどん質問してください。

交渉内容の記録を行う

団体交渉では、必ずその内容を記録に残すようにしてください。

大事なのは、約束したことについて記録することです。

団体交渉の目的は、話し合いの結果、合意形成を行い、最終的に労働協約を締結することです。

もちろん、協議内容のプロセスも重要ですが、話し合いは当然二転三転するわけで、全部を記録する必要はありません。

また、労働組合がボイスレコーダー等で録音する場合、会社が拒否したければ、その旨、団交の冒頭で申し入れましょう。

話がつかなければ、席を立つだけです。

労働組合の録音に同意するのであれば、会社も録音しましょう。

なお、録音しないのであれば、2名以上の者が団体交渉に出席して、そのうちの1名がメモを取るようにしてください。

議事録には安易にサインしない

労働組合は、団体交渉で作成した議事録にサインを求めることがありますが、これにはサインしないようにしてください。

たとえ社長や代表者でなくても、サイン(署名であれば捺印は不要です)してしまうと、議事録の内容で労働組合に都合のよい部分を『労働協約』であるとの主張をされます。

合意事項以外は、サインは厳禁です。

団交の場では、サインはしないことですね。

以上が、合同労組に対する団体交渉の進め方になります。

ここら辺のツボをご理解いただければ、何も恐れることはありませんね。

でも、相手は海千山千の交渉上手な合同労組です。

くれぐれも、安易な行動や発言には注意して交渉に当たってください。

不安な場合は、当相談室に早めにご相談ください。

お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!

※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。

執筆者プロフィール

JIRMS 日本労使関係マネジメント協会 代表 竹内 睦

1996年12月社会保険労務士事務所を開設し、社長を守る会グループの株式会社アンカー、日本労使関係マネジメント協会の代表として、100%使用者側に立って人事労務コンサルティングを展開している。

これまで、合同労組(ユニオン)の集団的労使紛争関与先300社超、団体交渉同席延べ1,000回超、地方労働委員会の労働争議(調整事件および不当労働行為救済申立)事件の補佐人参加70社超の関与数に至る。

会社概要のページはこちら